Le problème des soignants, ce n’est pas le manque de volonté. C’est un métabolisme qui vit en état d’alerte permanent.

Vous êtes nombreux à me demander :

Concrètement, comment adapter le jeûne intermittent quand on est soignant ?

Voici les bases. Simples. Physiologiques. Applicables.

👉 Comment adapter le jeûne aux horaires décalés ?

On ne jeûne pas contre son rythme circadien.

Après une nuit travaillée, on privilégie le sommeil d’abord.

On raccourcit la fenêtre de jeûne (12–14h).

On évite de manger en pleine nuit sauf vraie faim physiologique.

La priorité reste l’alignement lumière–sommeil–repas.

👉 Que faire les jours de garde ?

Ce n’est pas un jour pour « performer métaboliquement ».

On sécurise : protéines, fibres, bons lipides.

On supprime les sucres rapides qui entretiennent les pics glycémiques et le brouillard mental.

Et on marche 10 minutes après les repas si possible : puissant levier de sensibilité à l’insuline.

👉 Comment éviter la restriction compensatoire ?

On ne « compense » jamais une journée difficile en mangeant moins le lendemain.

La restriction brutale augmente le cortisol.

Cortisol élevé = glucose élevé = insuline élevée.

On cherche la stabilité, pas la punition.

👉 Quand ne pas jeûner ?

Manque de sommeil majeur.

Stress aigu important.

Signaux d’hypoglycémie.

Fatigue écrasante.

Un organisme en dette de récupération a besoin de sécurité avant d’entrer en réparation.

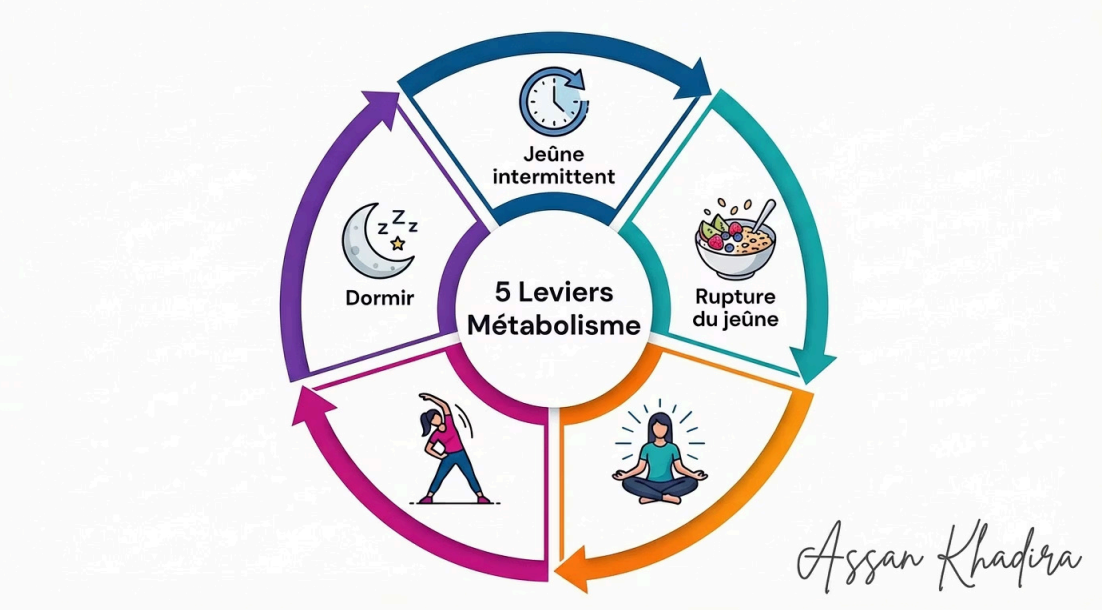

Le jeûne intermittent est un outil puissant.

Mais il fonctionne dans un écosystème :

sommeil suffisant, activité physique régulière, alimentation riche en protéines et pauvre en sucres rapides.

La santé métabolique n’est pas une question de volonté.

C’est une question de cohérence biologique.

Et un soignant n’a pas besoin de plus de pression.

Il a besoin de stratégie.

Dans les prochains posts, nous avancerons de manière structurée : comprendre les mécanismes, puis les appliquer concrètement sur le terrain. J’y intégrerai quelques repères physiologiques clés. Parce que c’est à la croisée du métabolisme et des contraintes du soin que se construit une approche réellement cohérente.

Assan Khadira

Chez les soignants, certaines sensations deviennent rapidement familières. Une fatigue qui persiste malgré le repos. Un sommeil fragmenté. Des variations d’appétit. Une énergie inégale au fil de la journée. Ces signes sont souvent banalisés. Attribués aux horaires, au stress, à la charge émotionnelle du métier. Et, en un sens, cette lecture n’est pas fausse. Le corps humain possède une capacité remarquable : l’adaptation. Sur le plan physiologique, il ajuste en permanence ses systèmes hormonaux, métaboliques et nerveux pour maintenir une forme de stabilité interne, ce que l’on appelle l’homéostasie. Chez les soignants, cette adaptation est sollicitée de manière chronique. Les horaires décalés perturbent les rythmes circadiens. Le stress répété active durablement l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le manque de récupération modifie la régulation du cortisol, de l’insuline, de la leptine ou encore de la ghréline. Individuellement, ces ajustements sont réversibles. Mais lorsqu’ils deviennent la norme, le corps ne revient plus réellement à l’équilibre initial. Il fonctionne autrement. C’est là que la frontière devient floue entre adaptation et déséquilibre. D’un point de vue métabolique, il ne s’agit pas d’un effondrement brutal. La dérégulation est progressive, silencieuse, souvent longtemps asymptomatique. Le corps continue d’assurer les fonctions essentielles. Il compense. Cette compensation a toutefois un coût biologique. Une augmentation de l’inflammation de bas grade. Une altération de la sensibilité à l’insuline. Une récupération moins efficace. Une tolérance au stress qui diminue avec le temps. Rien qui empêche d’exercer. Mais suffisamment pour que le corps ne soit plus réellement en bonne santé. Dans le monde du soin, on confond fréquemment capacité fonctionnelle et équilibre physiologique. Tant que le soignant travaille, tient ses gardes, reste performant, le reste passe au second plan. Pourtant, le corps envoie des signaux bien avant la pathologie. Ils sont simplement discrets, diffus, faciles à rationaliser. Ce n’est ni un manque de connaissances, ni un déni. C’est une conséquence directe d’un métier qui valorise l’endurance et la disponibilité. La question n’est donc pas : « Suis-je encore capable d’assurer ? » mais plutôt : « Dans quel état physiologique mon corps assure-t-il aujourd’hui ? » Ce texte n’a pas pour objectif de médicaliser le quotidien des soignants. Il vise à rappeler une réalité souvent oubliée : l’adaptation chronique n’est pas un état neutre pour l’organisme. Dans le prochain article, nous aborderons ce que ces déséquilibres silencieux peuvent produire à moyen terme, et pourquoi ils sont si souvent invisibles… même aux yeux des professionnels de santé. Assan Khadira

Je m’adresse ici à vous, infirmiers, héros du quotidien. À ceux qui tiennent, qui s’adaptent, qui encaissent. À ceux pour qui la fatigue est devenue un bruit de fond. Infirmier spécialisé, cadre de santé, maître-assistant et coach en santé métabolique… J’ai appris à observer le corps sous différents angles : scientifique, clinique, humain. Et s’il y a bien une chose qui m’a frappé au fil des années, c’est celle-ci : les soignants parlent très bien de la santé… sauf de la leur. Non pas par ignorance. Mais par habitude. Habitude de faire passer l’autre avant soi. Habitude de fonctionner en mode “ça ira”. Habitude de considérer certains signaux comme normaux : la fatigue persistante, le sommeil haché, les repas rapides, le stress constant. Après tout, c’est le métier, non ? Le corps des soignants est incroyablement adaptable. Il s’ajuste aux horaires décalés, aux nuits, à la charge mentale, au stress émotionnel. Il compense. Longtemps. Mais cette capacité d’adaptation a un coût, souvent invisible au début. La santé métabolique ne se dérègle pas du jour au lendemain. Elle s’altère progressivement, en silence, pendant que l’on continue à assurer. Pendant que l’on minimise. Pendant que l’on repousse. Et c’est là que quelque chose mérite, peut-être, d’être interrogé. À partir de quand “tenir” devient-il autre chose que “aller bien” ? Cette question n’est pas une critique. Encore moins une injonction. C’est une invitation à regarder autrement ce que l’on vit dans ce métier. Beaucoup de soignants savent reconnaître les signes chez leurs patients. Mais quand il s’agit d’eux-mêmes, ils rationalisent. Ils s’adaptent encore. Ils attendent. Ce premier post n’est pas là pour proposer des solutions. Il est là pour ouvrir un espace de réflexion. Un espace où la santé du soignant a autant de valeur que celle qu’il protège au quotidien. Et si, pour une fois, la question n’était pas : “Est-ce que je tiens ?” mais plutôt : “Comment va réellement mon corps en ce moment ?” Si cette question te traverse l’esprit, même brièvement, alors ce post a rempli son rôle. Ce n’est que le début. Assan Khadira